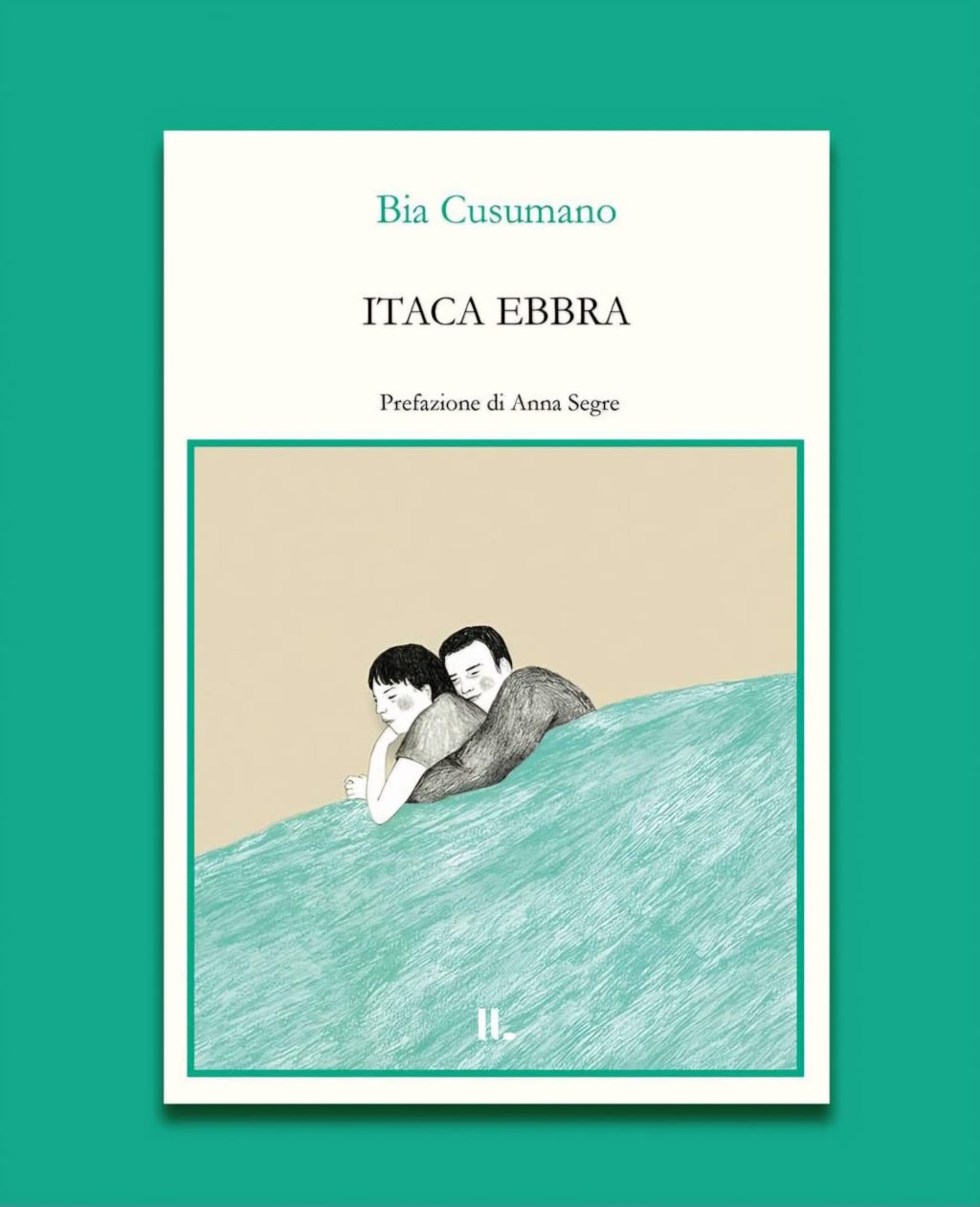

ITACA EBBRA di Bia Cusumano esprime la doppia metafora dell’essere e del divenire, del fuggire e del ritrovarsi, del perdersi e del riconquistare

Riceviamo e pubblichiamo il contributo critico di Antonella Montalbano Verde ad ITACA EBBRA di Bia Cusumano. Antonella Montalbano Verde: Teologa licenziata in Ecclesiologia a Palermo (Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, 2002) ovvero specialistica post “Baccalaureato in Teologia” presso Facoltà Salesiana di Roma, 1990. Poetessa con 5 sillogi edite. L’ultima è “Riverberi ed iconografie di senso. La luce oltre le tenebre” per le Edizioni Fondazione Mario Luzi, Roma, dicembre 2024. Diversi contributi critici presenti in alcune riviste specialistiche (cf. curriculum poetessa). Premiazioni alle 5 opere edite. Docente IRC in stato di quiescenza dal 1 sett. 2021 con diversi progetti riconosciuti da Rete scuole Unesco

Riceviamo e pubblichiamo il contributo critico di Antonella Montalbano Verde ad ITACA EBBRA di Bia Cusumano, in occasione della presentazione del libro, lo scorso 10 maggio a Sciacca, presso la libreria Mondadori.

Bia Cusumano scrive – come ogni vero poeta che si rispetti – di tutto ciò che ella trae fuori dal proprio mondo interiore, ciò che le vive dentro a livello di sensazioni, emozioni, patimenti, energia, fuoco, amore, vita .. tutto il pathos della vita. Ne ha un bisogno estremo, una necessità catartica, maieutica, impellente, abissale, fino allo scarnificarsi emozionale e razionale del proprio io. Ed io come potrei non esserle amica, solidale, vivere in qualche modo di sorellanza? La scrittura è sempre strumento di evocazione, immaginazione, creatività. Ma per lei (come per me, del resto) essa diventa soprattutto strumento di liberazione, via di pacificazione, di guarigione e cura, fuoco da custodire per non farsi annientare dal dolore se privo di speranza, per tutto l’amore tradito e per quel senso di vuoto del sentirsi persa, che ti prende se ti senti sballottata dalle onde dell’amore, ome se noi donne fossimo zattere in alto mare, oltre il vuoto dell’oblìo, della dimenticanza privata di orientamento, di nessun altro riferimento oltre se stessi, questo ad una prima lettura superficiale. Bia scrive come “esegesi di sé” – mi piace molto questa definizione – per trovare un senso da restituire oggi alla vita. Condivido molto le autorevoli parole di Anna Segre che ne fa in premessa la presentazione ufficiale. La scrittura allora diventa strumento di “risarcimento” morale – non c’è dubbio su questo – una sorta didenuncia e di rivendicazione, per esprimere tutta la dignità negata del femminile, quella che ha origine dall’adultità nata dalla consapevolezza di sé, dalla conquista della verità del proprio valore come donna e come persona, derubata del proprio IO strappato alle radici, ma con forza riconquistato – ad una lettura meno superficiale dei testi – attraverso la ri-scrittura di ciò che emerge dalla propria risurrezione etica.

Bia scrive come APPELLO ultimo all’amore. Non più “cosa” tra le cose, ma vita nuova proiettata oltre la propria morte che diventa lingua tagliente, capace di sforbiciare gli acùlei appuntiti con cui certi uomini trattano le donnecome fossero cose o rifiutano l’amore che è stato capace di donarsi senza riserve.

La poetessa però – ad una lettura più approfondita, dicevamo – ha saputo trarre dal proprio denudarsi etico una nuova veste più matura, in qualche modo meno ebbra, passata la sbronza iniziale dell’auto-esaltazione a motivo del consapevole vuoto esistenziale in cui si trova ed èentrata in un’altra dimensione, più spirituale, capace di condurla verso la contemplazione non solo della veridicità di sè, ma di tutto il valore del sé ri-emersodal rapporto fallimentare. Adesso, in questa nuova presa di coscienza, ciò che sembrava perduto, scordato, sepolto e definitivamente ucciso, da lei e in lei viene ritrovato e restituito all’orgoglio femminile, tramite parole che confermano una nuova passione per la vita.

Itaca allora simboleggia allora, non solo la patria perduta del viaggio di andata e ritorno per il girovago Ulisse dalle mille ricerche e fughe, ma per Penelope ciò che ella richiama all’appartenenza della propria referenzialità, non solo voce di richiamo e di riconquista verso l’amore rubato, ma una sorta di APPELLO ULTIMO. Condivido la lettura fatta dalla Segre del ritrovarsi poetico emerso fra l’apollineo e il dionisiaco presente nei versi della poetessa, due concetti chiave della filosofia di Nietzsche che si riferisconoa “due aspetti fondamentali della vita e dell’arte: l’APOLLINEO che rimanda a tutto ciò cheè legato alla ragione, all’ordine, alla bellezza razionale, alla forma estetica adversus il DIONISIACO, che rinvia a tutto ciò che è legato all’istinto, all’ebbrezza, alla natura, alla forza irrazionale”. La poetica di questo LIBRO, breve ma intenso, infatti, coltiva ed esprime la doppia metafora dell’essere e del divenire, del fuggire e del ritrovarsi, del perdersi e del riconquistare – specialmente la propria dignità, prima evaporata e poi restituita alla consapevolezza del sé.

Si tratta di versi al contempo molto delicati e irruenti, capaci di quella forza del reale che viene dal razionale e non solo dal sogno. I versi di Bia Cusumano allora esprimono il dire e il farsi tra le righe della tragedia greca,come “sintesi” fra le due anime appena rievocate, similmente a come fa la poesia epica della cultura omerica. C’è tanto di questa cultura, quasi come risonanza interiore di ciò che è stato letto, studiato, amato e insegnato per tanto, lungo tempo.

Mi piacerebbe leggervi qualche verso che mi risulta dentro particolarmente ridondante, con cui la poetessa trae fuori dal suo vissuto esperienziale di dolore e dal sogno liberato.. le frecce di un arco ancora vivo, palpitante, frenetico, spasmodico, introspettivo e allo stesso tempo espressivo dell’appello ultimo che la sua parola mutua dal proprio intimo, offrendo ad ogni ascoltatore, in particolare dall’animo femminile, un forte senso di enorme identità:“Sulle neve del pensiero resti fuliggine d’oblìo” , “le mie parole sono sigilli e spade”, “ho dovuto scegliere: appartenere o abdicare. Così i doveri li ho lasciati come carne d’agnello, perché nel sacrificio maceravo anch’io”. “Resto qui piuttosto, nel mio guscio di noce senza spine. Chi ti ama non ti trita, non ti svende.. Non sai che le parole mi hanno salvato dai chiodi nelle viscere? Così sono risorta dalle mie stesse ceneri”. “Ovunque è finito il nostro amore, l’ho raccolto alla rinfusa in ogni angolo di casa. Nulla è più feroce che la dimenticanza.”

La poesia per la Cusumano esprime l’inatteso, l’escrescenza verde, l’agognato carcere a vita. Questo agosto ridisegna cose lontane e perdute (cioè i suoi versi) come fossero lucertole stirate al sole in attesa di mutare colore e canne bruciate che sono rotaie antiche, deragliate di un treno, smarrite tra i roveti e i cocci di pietra che inchiodarono i miei piedi alati.“La poetessa è un veggente ferito. Sente ciò che il mondo calpesta”. I poeti sono “mendicanti di verità silenti” (Da A Rita Atria).

Meravigliosi i versi rivelativi dell’animo spirituale della poetessa: “Per tutto l’amore negato c’è un’intima benedizione. Dio amando gli uomini rammenda antichi fari diroccati”. Solo le parole mi hanno amata baciandomi le ginocchia sbucciate, rimboccandomi le coperte”. “Io vivo le trincee, i confini, gli squilibri, quella sottile striscia che dà il senso al mondo” (daCiò che resta). “Benedici il tempo che resta. Il desiderio mai pago. I fari e le chiavi. Le croci d’ogni rosario. L’amore che in grembo giace” (da A Rita)

Un tema molto presente nei suoi testi chiaramente è l’invocazione per ogni donna uccisa dall’amore tradito. Leggo: “Ricomponi i cocci sparsi, le ferite rapprese come chiazze. Ricuci i lembi, gli orli slabbrati del tempo, la carezza donata. La conchiglia vuota. I ciottoli rossi. La via, la fuga. Rendi il sonno perduto. Il volo. Rendi al tempo ciò che è suo, il sorriso al mondo. Il cielo conosce le tue pene.” Ancora: Siamo stati un errore di calcolo, un inganno sventato troppo tardi”. “Di lei (l’ennesima donna uccisa) so che era donna come me, come te. Fu sepolta fra le pagine di un libro, nel vuoto folle delle parole”… “Tutte in coda. Un fiore, un silenzio atroce”. ( da A Giovanna). Hai sorriso fino all’ultimo respiro. La dignità vale più della vita” (Da A Rita Atria). “Resto qui, mio signore. Da sponda a sponda intesso parole d’amore. Io regina, vivo raminga” (Da Itaca ebbra). “Non si nasce se non dal dolore, non si dona se non per dimenticanza, non si cerca l’acqua se non per arsura”. (Da A Felice Cavallaro). E per l’amore ferito e tradito scrive: “Riposa ora, il tuo furore oblìa il tuo cuore ferito. Tra i rovi non più l’ombra dell’incanto”. Anche la notte ti rifugge che il piatto infranto urla nel talamo ferito”. “Ci sono addii che tornano dagli abissi sperduti, capovolti ti amo”. Itaca fu destino, incanto di mani e respiro. Fu preghiera. Fu silenzio”. “Così è l’amore. Possiedi solo ciò che attendi. Ciò che appartiene, abita nel qui del non-ancora”. (Da Itaca ebbra).

Concludo il mio intervento citando i versi di una mia poesia, di cui Bia non sa nulla e che mi sembra molto emblematica per una rilettura magari molto personalizzata dei suoi versi, tratta dalla mia IV raccolta “Il Tutto o il Nulla” edita nel 2017, dal titolo “Il sogno del pellegrino”, in cui si incontrano ed esprimono due mondi: quello al maschile di Ulisse, il viandante esploratore del cosmo e quello di Abramo, il pellegrino nella fede – che può benissimo rappresentare (nella poetica di Bia, come nella mia) la figura al femminile di Penelope, di ogni donna cioè pronta ancora a fidarsi, a credere ancora nell’amore, a sperare contro ogni speranza, a rappresentare simbolicamente la “ricerca spasmodica della felicità”, dell’animo femminile appunto:Leggo … “Ulisse non spense l’ansia di Abramo il pellegrino / che trasformò lungo il cammino, in promessa di stelle da contare / quel nomade vagare d’un vacuo desiderio di conquiste. // Oltrepassò del post-moderno lo spaesamento / l’estraneità dell’abitare casa / il disincanto delle sirene allo smarrirsi della Luce/ il suo deserto privo dell’amore di Penelope / e perfino il naufragio da Itaca, la sua patria amata / colmando il vuoto che sa di disumano. // Vinse il tormento dell’inquieta corsa del presente /non la sperante attesa dell’incontro con l’amore / e illuminò l’eterno sogno d’un oggi pieno di futuro. / Senza parole, lo sguardo si ricompose e ridivenne abbraccio./ Sì, tornerà a cantare la nostalgia del ritorno al suo principio”(cfr. Il tutto o il nulla, p. 82) … e vi ri-trovo tutto il detto e il non detto dell’animo ferito della poetessa, non solo la denuncia e la rivendicazione, ma anche quella apertura al perdono in vista di un pentimento forse non ancora espresso, probabilmente non ancora maturo, non ancora messo a fuoco nei suoi versi, se non in modo pudico, quasi sussurrato, alla fine della silloge. Io vi leggo quindi l’ansia di una ricomposizione, di una trasposizione, di una terapia d’urto (non di rappresaglia o vendetta); vi leggo cioè la narrazione di una speranza, più che di una resa, di un epilogo sperato a lieto fine, sempre che questo sia ancora possibile. Vi leggomani tese non chiuse, cuore aperto, non imploso o curvo su sè stesso, seppure ferito, quello immortalato in questi bei versi.

Dunque chiedo a Bia: ho capito bene? C’è ancora apertura verso l’amore ritrovato oppure in te il dolore rimane sogno spento, parole capaci di seppellire il dolore, per trovare un senso a ciò che senso apparentemente non ne ha?In altre parole, Itaca per te cosa rappresenta esattamente? La fuga dal dolore o il ritrovarsi dell’incanto? E poi oltre all’amore amato, tradito, rinnegato, perfino odiato e infine forse ritrovato, in qualche modo, esistono altre RAGIONI così piene, così calde, così vere .. capaci di emozionarti, fino a farti tirare fuori parole così taglienti contro tutto ciò che denuda l’umanità femminile? E se ci sono, quali sono? Da dove vengono? Grazie a tutti.

Antonella Montalbano Verde